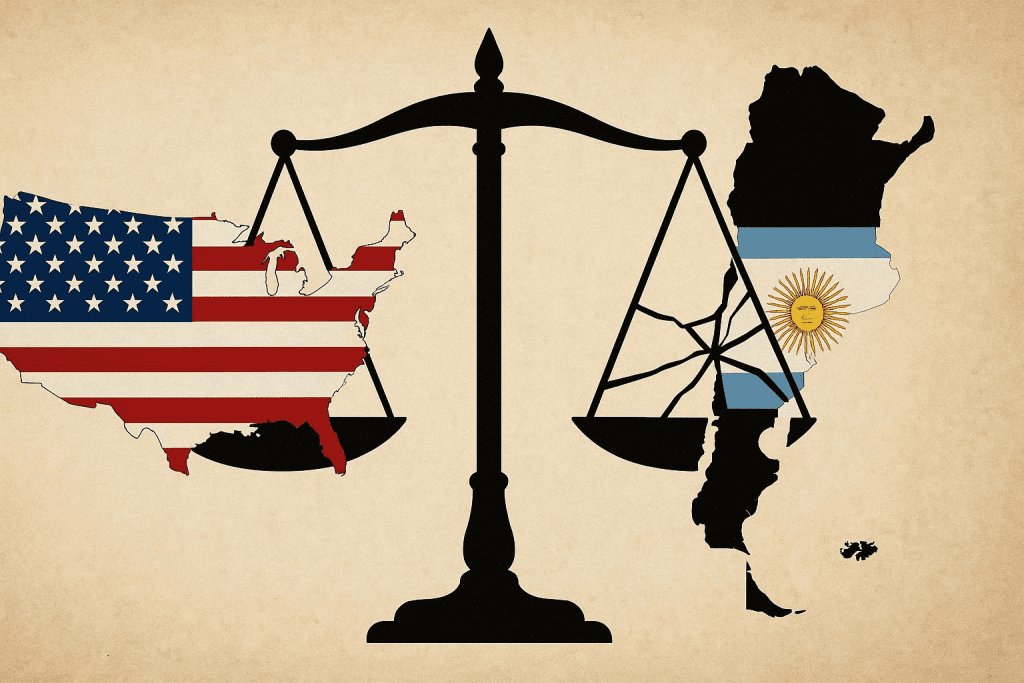

El espejo norteamericano y la tentación autoritaria en Argentina.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos limitando la capacidad de los jueces federales para dictar bloqueos de alcance nacional no es apenas una novedad para juristas: es una advertencia para cualquiera que todavía confíe en la idea de que la democracia se protege sola.

Con seis votos contra tres, el máximo tribunal norteamericano restringió una herramienta clave que, durante décadas, permitió detener políticas federales que amenazaban derechos civiles o quebraban libertades mínimas. A partir de ahora, un juez podrá frenar un decreto o una orden ejecutiva, pero sólo dentro de los límites de su jurisdicción y sólo para los demandantes directos. Lo demás seguirá su curso, casi sin obstáculos.

Ese recorte técnico, barnizado de rigor legal, encierra una paradoja inquietante: la erosión de los contrapesos no siempre llega con tanques, golpes de Estado o discursos inflamados. Puede avanzar, silenciosa, a través de sentencias que parecen respetar la letra de la ley mientras vacían de sentido su espíritu.

En Estados Unidos, esa herramienta —los national injunctions— fue esencial para frenar excesos presidenciales. Hoy se diluye, sin protestas masivas, sin conmoción social. Es un goteo que no se oye, pero que, a la larga, corroe los pilares que sostienen la idea de que ningún poder es absoluto.

¿Es un riesgo distante? Tal vez. Pero lo cierto es que la tensión entre la voluntad de poder y los contrapesos institucionales permanece en una disputa constante, reescribiéndose cada semana como una trama sin descanso. Javier Milei encarna, a través de su retórica de guerra contra la “casta” y su apuesta por reformas de shock, el impulso de ejercer el poder sin mediaciones. Para sostener esa lógica, requiere de un Poder Judicial complaciente, un Congreso adormecido y una ciudadanía sumida en la distracción. Por momento, la Casa Rosada parece vencer y por otros, perder.

La Corte Suprema resiste, con todas sus miserias y errores, pero lo hace sobre un alambre cada vez más fino. El gobierno nacional explora reconfigurar su integración, mientras el Senado dilata deliberadamente la discusión, prolonga vacantes y estira definiciones clave para después de julio. Bajo la apariencia de prudencia institucional, se esconde un mecanismo de desgaste: cuando la justicia se vuelve incompleta, su poder de freno se licua.

A eso se suma un dato insoslayable: según encuestas recientes, entre el 75 % y el 80 % de los argentinos desconfían del sistema judicial. En ese clima, cualquier reforma —incluso la más necesaria— corre el riesgo de profundizar el descrédito. La trampa es perfecta: la desconfianza bloquea la mejora, pero la falta de mejora alimenta la desconfianza.

El espejo estadounidense debería alertarnos. Si en una de las democracias más sostenible y antigua del mundo, una Corte puede abrir la puerta a una concentración silenciosa del poder, ¿qué podemos esperar en un país con instituciones frágiles, partidos deshilachados y una ciudadanía exhausta de promesas incumplidas?

Cada aplazo en el Senado, cada intento de disciplinar jueces, cada señal de subordinación judicial a la urgencia política, no son anécdotas: son grietas en la muralla que separa una democracia funcional de un experimento de poder sin frenos.

El sentido de los contrapesos no es obstruir: es proteger. Sin límites claros, sin cortes que contengan de verdad, sin legisladores que legislen y controlen, toda reforma se convierte en tentación autoritaria. Y cuando llegue el primer exceso —porque siempre llega—, estaremos sin un solo muro que lo detenga.