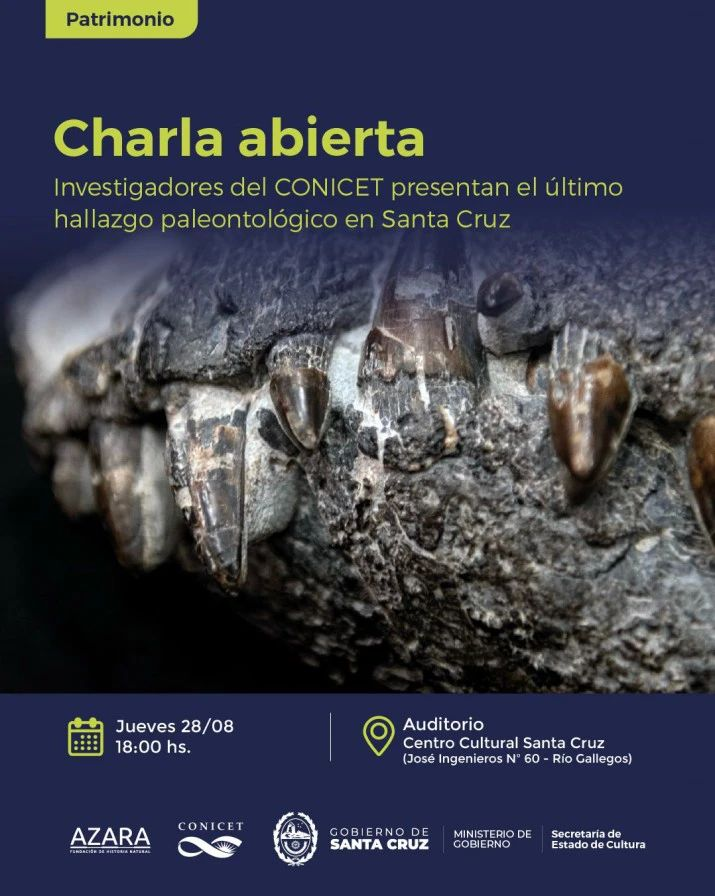

El paleontólogo Fernando Novas presentará en Río Gallegos un hallazgo realizado en 2020 cerca de El Calafate que promete transformar la visión científica sobre los ecosistemas prehistóricos de la Patagonia.

El jueves 28 de agosto, a las seis de la tarde, el paleontólogo Fernando Novas, referente del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales, ofrecerá en Río Gallegos una conferencia abierta en el Auditorio del Complejo Cultural Santa Cruz. Allí dará a conocer un hallazgo paleontológico efectuado en la campaña de 2020 en cercanías de El Calafate, cuyos resultados permanecieron bajo estudio en los últimos años. El anuncio, confirmado por El Diario Nuevo Día, generó expectativa tanto en la comunidad científica como en el público local. No se trata solo de una novedad académica: para Santa Cruz es la ratificación de su condición de epicentro paleontológico global, en un momento donde sostener la ciencia pública adquiere un valor político y cultural ineludible.

Novas y su equipo habían emprendido en enero de 2020 una expedición a un paraje situado a unos treinta kilómetros de El Calafate. Allí recuperaron materiales fósiles de gran interés, pero la irrupción de la pandemia obligó a interrumpir las tareas y demoró durante meses el traslado de los investigadores y los restos a Buenos Aires. Esa circunstancia convirtió al hallazgo en una experiencia singular: ciencia en condiciones extremas, preservación a contrarreloj y trabajo posterior en medio de limitaciones inéditas. Desde entonces, los especialistas realizaron estudios anatómicos, comparativos y de datación que ahora derivan en la presentación pública. Si bien los detalles precisos se revelarán en la conferencia, lo anticipado por Novas apunta a un fósil de enorme valor para comprender la ecología de la región durante el Mioceno.

El sur argentino tiene una historia científica marcada por hitos. Desde fines del siglo XIX, con las campañas de Carlos Ameghino en la Formación Santa Cruz, hasta descubrimientos recientes como el Killikaike blakei, un primate fósil de más de 16 millones de años, o el Patagorhynchus pascuali, primer ornitorrinco fósil hallado en Sudamérica en 2023, la Patagonia ha consolidado su prestigio como escenario de revelaciones que obligan a reescribir la evolución de la vida. En este sentido, cada nuevo fósil recuperado no es una pieza aislada sino un dato que puede modificar hipótesis enteras sobre la conexión biogeográfica entre América del Sur, Antártida y Oceanía. La aparición de un ornitorrinco en Santa Cruz, por ejemplo, implicó repensar cómo se dispersaron ciertos linajes que hoy asociamos solo con Australia. Este nuevo hallazgo, aún bajo secreto, promete seguir esa línea de aportes disruptivos.

Lo significativo es que la presentación se realice en Río Gallegos, lejos de los grandes centros académicos. El hecho de que los investigadores elijan exponer sus resultados en la provincia donde fueron hallados los restos tiene un doble valor: vincular la ciencia con el territorio y acercar la investigación a la comunidad. Para los habitantes de la capital santacruceña, asistir al auditorio será encontrarse con la historia profunda de su propia tierra. Lo que se presentará no es un objeto extraño, sino un fragmento de su paisaje, fosilizado en capas de millones de años y devuelto ahora como relato científico. La divulgación pública de estos procesos es parte de la investigación: sin ciudadanía interesada y consciente, el conocimiento se vuelve estéril. Por eso el evento del 28 de agosto funciona también como acto pedagógico y cultural.

El contexto institucional no es menor. El CONICET y el Museo Argentino de Ciencias Naturales garantizan la continuidad de estas investigaciones. En un país con recurrentes tensiones presupuestarias, que se sostengan campañas paleontológicas, traslados y laboratorios de análisis es ya un logro. La campaña de 2020 es prueba de la importancia de las instituciones: sin equipos formados, sin logística financiada y sin espacios donde custodiar los fósiles, descubrimientos así quedarían truncos. La conferencia en Río Gallegos es, por lo tanto, también un gesto de reivindicación de la ciencia pública y de los investigadores que, aun en condiciones adversas, preservan el patrimonio natural y cultural del país.

El atractivo de la paleontología radica en su capacidad de conectar escalas. Los niños que juegan con dinosaurios descubren en estos relatos que su propio suelo guarda secretos milenarios. Los especialistas que analizan microfósiles en un laboratorio construyen, a partir de pequeños fragmentos, panoramas de ecosistemas enteros. En ese cruce, la sociedad encuentra una narrativa compartida: saber que el territorio que habitamos fue escenario de climas diferentes, de especies hoy extinguidas, de adaptaciones asombrosas. Este vínculo entre ciencia y ciudadanía se potencia cuando los descubrimientos se comunican en espacios culturales provinciales, generando un círculo virtuoso de pertenencia y divulgación.

La Patagonia es, en sí misma, un archivo abierto. Cada estrato geológico contiene una historia distinta: mares interiores, bosques subtropicales, praderas secas. El hallazgo de un ornitorrinco fósil en 2023 demostró que especies aparentemente exclusivas de Oceanía tuvieron representantes en Sudamérica hace 70 millones de años. El nuevo descubrimiento a revelarse ahora, sin duda, ampliará esa narrativa y sumará piezas para comprender cómo los cambios climáticos y geográficos modelaron la fauna del sur. Estos fósiles son, al mismo tiempo, ventanas al pasado y espejos del presente: nos recuerdan que la vida en la Tierra está sujeta a transformaciones profundas y que nuestra existencia es apenas un capítulo más de esa larga historia.

Cuando este jueves se abran las puertas del Complejo Cultural Santa Cruz, Río Gallegos se transformará en escenario de un acontecimiento científico con proyección global. La comunidad podrá escuchar de primera mano cómo se desarrolló la campaña de 2020, qué obstáculos impuso la pandemia, cómo se analizaron los restos y qué implicancias tienen los resultados. Los aplausos que acompañen a Novas y su equipo serán no solo reconocimiento académico, sino también expresión de gratitud hacia quienes, con paciencia y pasión, nos muestran que bajo nuestros pies late un pasado capaz de explicar quiénes somos. Ese es, en última instancia, el valor de la ciencia: iluminar lo que fuimos para comprender mejor lo que podemos ser.